Родился 16 февраля 1916 года в п. Иващенково Самарской губернии. Отец Владимира был рабочим. Семья Истрашкиных проживала по ул. Карла Либкнехта дом №34. В семье было, кроме младшего Володи, еще двое детей: брат Петр и сестра. Владимира определили в школу, когда ему еще не было семи лет, располагавшуюся во Владимирском поселке, где он проучился всего год.

В 1923 году в поселке, получившем название Троцк, случилось сильное наводнение, что серьезно повлияло на урожай. Чтобы как – то прокормить семью, родители вынуждены были отправить младшего сына к родному дяде в село под Саратовом. Дядя, после окончания сельхозтехникума, работал в колхозе, семьей обременен не был. Все свободное время он посвятил племяннику: в течении трех месяцев напряженно занимался с Володей по программе школы, что позволило определить мальчика сразу в 3 класс деревенской школы.

Не дав сыну закончить третий класс, родители забирают Володю в Троцк и определяют его в четвертый класс школы на ул. Садовой. Было трудно влиться в состав учащихся Троцкой школы: сказывалось домашняя подготовка с дядей, отличие программы деревенской школы. Ставился вопрос о переводе Володи в класс на порядок ниже. Но упорство младшего Истрашкина и тяга к знаниям дали положительные результаты. За короткое время Володя стал одним из лучших учеников и успешно заканчивает четвертый класс. Да и помощь многих педагогов, среди которых, впоследствии вспоминал В.И. Истрашкин, огромную поддержку оказал Савва Степанович Лыга, сын которого Евгений учился в одном классе с Володей, позволила закрепить полученные знания.

В пятый класс Володя был определен вновь в новую школу – фабрично – заводскую семилетку, располагавшуюся на ул. Железнодорожной в районе ДК им. Чапаева. Во время обучения учащиеся школы часто бывали на экскурсиях завода №102 ( впоследствии завод химических удобрений) — знакомились с работой котельной, электростанции, ремонтного и литейного цехов, деревообрабатывающего цеха. Володя с удовольствием посещал завод, старался изо всех сил получить прочные знания в любой области.

Еще обучаясь в ФЗС, Владимир подает заявление в школу ФЗУ, куда был зачислен после окончания семилетки в 1932 году во 2-ю группу «Е». В ФЗУ в 1933 году юноша вступает в ряды ВЛКСМ, отлично учится и осваивает избранную профессию. Принимает активное участие в общественной жизни фабшколы. Он участник многочисленных военизированных походов, сельхозработ в подшефном колхозе, так называемых «массовок», во время которых учащиеся ФЗУ выезжали на озеро Ильмень, располагавшееся в загородной зоне: приводили в порядок берега, места для купания, оборудовали пляж и т.д.

В марте 1934 года В.И. Истрашкин окончил школу ФЗУ по профессии «бригадир – химик по снаряжению взрывчатых веществ» и получил распределение на работу на завод №15, директором которого был Семенов. Трудовую деятельность начинал в первом производстве, начальником которого был однорукий Шторм, в цехе №1, начальник цеха Георгий Карлович Луссе, мастерская №20, мастер Андрей Макарович Макаров по прозвищу «моряк». Затем цех №3 мастерская №18 на снаряжении боеприпасов, мастерская №39, где принимал участие в установке станков – автоматов фирмы «Фриц Вернер». Затем снова 1-й цех в 20-й мастерской. Огромную помощь и поддержку в первое время Владимиру оказали рабочие: Шарлов Иван, Иван Сергеевич Жоголев, Донцов, Плотников, Беляев Иван. Вместе с Владимиром осваивали рабочую профессию сверстники: Каптенармусов Михаил, Левочкин Лева, Постникова, Пятаев Александр, Иевлева Нина.

Осенью 1934 года В. Истрашкин поступает на вечернее отделение рабфака на третий курс. Рабфак располагался в здании ФЗУ на ул. Артиллерийской. Преподавали на рабфаке Куц Иван Тимофеевич, по прозвищу КИТ, Астраханцев.

В 1935 году Владимир переходит на четвертый курс рабфака и переводится на дневное обучение с отрывом от производства. На четвертом курсе преподаватели, по указанию свыше, большое внимание уделяют занятиям и знаниям по русскому языку. В 1936 году на итоговой проверочной работе: писали диктант, знания Володи Истрашкина и его однокурсника Коваленко оценили на «хорошо» и они получили аттестат об окончании Чапаевского химического рабфака. Владимир Иванович с большим сожалением вспоминает, что получили неудовлетворительные оценки прекрасные ребята: Гриша Сараев, Вася Коваленко, Вера Абрамова.

Именно в этот период партия бросает клич: «Молодежь – на самолеты!». В 1936 году по призыву комсомола «Дадим стране 150 тысяч лётчиков !» начинается набор и отбор самой лучшей, грамотной, передовой части молодежи страны на учебу в летные школы. Секретарь комитета ВЛКСМ завода №15 Полина Сергеева предложила Владимиру Истрашкину пройти испытательную комиссию и юноша согласился.

Спустя много лет Владимир Иванович вспоминал, что из 163 молодых кандидатов по г. Чапаевску медицинскую комиссию прошли 21 человек, а из них мандатная комиссия утвердила 19 человек. Комиссия в г. Куйбышеве после тщательного отбора оставляет 9 человек. Четверо получили направление в летную школу, пятеро – в техническую. Центральный комитет комсомола утверждает направления только пятерым: двоим — Василию Мотыгину и Владимиру Истрашкину в летную школу и троим – в техническую, в числе которых приятель Владимира – Боря Лисачкин.

Так неожиданно в жизнь Владимира Истрашкина вмешался случай, изменив его дальнейшую биографию, навсегда связав судьбу с воздушным флотом.

В августе 1936 года Владимир прибыл на учебу в первую Краснознаменную военно – воздушную школу пилотов им. Мясникова в поселке Кача под Севастополем. Позже в одном из писем на родину Владимир с шуткой вспоминал: «До этого выше крыши своего дома на улице Карла Либкнехта я не поднимался!»

Данная летная школа существует и сегодня, но дислоцируется она в городе-герое Волгограде и именуется – 1-е Высшее ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков имени Мясникова. Об этом В.И. Истрашкин поведал в своем письме.

Учился Владимир Истрашкин, как всегда, хорошо, упорно осваивая летное дело и технику. Два года пролетели незаметно. Летал самостоятельно с наименьшим вывозным налетом в отряде.

По окончании школы в 1938 году он получает направление на Дальний Восток, в Приморье, в 40-й истребительный авиаполк. Здесь Владимиру пришлось впервые принять участие в военных действиях в боях у озера Хасан и сразиться с японскими самураями, устроивших провокационный конфликт.

Истрашкин, как и другие летчики полка, тщательно отрабатывал способы боевых действий истребителей, изучал опыт воздушных боев в Испании, Китае, на Халхин — Голе

Хорошие знания, природная сметливость и деловая хватка, за короткий период дали возможность В.И.Истрашкину продвинуться по служебной лестнице: он становится штурманом истребительной эскадрильи.

Но не все хорошо сложилось перед самой войной, за две недели. А дело было в том, что молодой, азартный летчик, как и многие его сверстники, иногда допускал «воздушное хулиганство»: оттачивая мастерство, часто выполнял в воздухе, разрабатываемые самолично, опасные трюки, запрещаемые правилами полетов. За эти, так называемые художества, В. Истрашкин был понижен в должности на три ступени и стал младшим летчиком.

Война внесла свои коррективы и В.И. Истрашкина сразу назначают командиром звена – должность, которую он уже занимал 2 года назад.

6 июля 1941 года летчики разобрали самолеты, погрузили их на платформы и вместе с ними отправились на Южный фронт, где очутились в самом пекле. В конце июля 1941 года 131-й ИАП полк прибыл на Южный фронт. Обстановка в то время там была очень сложной. Противник сосредоточил на этом направлении большие силы и располагал хорошо организованной ПВО. Случалось, лётчики делали по 5 — 6 боевых вылетов в день. Владимир сразу же принял активное участие в воздушных боях с врагом, проявив отвагу и высокое лётное мастерство. Командовал звеном 131-го ИАП, летал на И-16 и ЛаГГ-3.

10 августа 1941 года был первый по настоящему боевой вылет. В этом первом бою погиб Михаил Найденов, однополчанин, физически – крепкий молодой человек, прекрасный летчик, один из хулиганов в Приморье. Владимир Иванович вспоминает, что наших самолетов было очень мало, «а их…»

В одном из первых разведывательных полетов В. Истрашкин обнаружил батарею дальнобойной артиллерии противника. Снаряд, выпущенный Истрашкиным с борта истребителя, разбил командный пункт батареи, а летчики его звена разделались с орудиями врага.

Истрашкину была свойственна высокая, можно сказать, беспощадная требовательность к себе. Его товарищам приходилось быть свидетелями того, как он тщательно готовился к каждому вылету, подробно разбирал с подчинёнными возможные варианты встречи с противником.

— Нужно умело использовать маневренные возможности И-16, — говорил он лётчикам. — Смело и настойчиво атакуйте противника, навязывайте ему свою волю.

Владимира уважали за высокое лётное мастерство, личный героизм, стремление выручить товарища в бою. Вот характерный эпизод. 27 Ноября 1941 года в составе группы из 12 И-16 и 1 И-153 он в 3-й раз вылетел на штурмовку войск противника в районе города Ростова. На малой высоте в паре с Вадимом Фадеевым выполнил 7 атак по механизированным колоннам. Враг стрелял по нашим самолётам из всех видов оружия. «Во время 8-й атаки, — вспоминает Истрашкин, — осколком снаряда пробило маслобак на самолёте Фадеева. Истребитель начал резко терять высоту. Я дал Вадиму направление посадки и, маневрируя и уничтожая огневые точки, сопровождал его до приземления на нейтральной полосе. Быстро покинув кабину, Фадеев под ураганным огнём противника перебрался в расположение наших войск». Остаётся добавить, что Истрашкин не покинул товарища, пока не убедился, что он находится в полной безопасности

В начале 1942 года была сформирована 4 – я воздушная армия, в которой со дня ее формирования пришлось воевать В.И. Истрашкину.

Вскоре на груди В. Истрашкина появился орден Красной Звезды. 12 марта 1942 года он назначается командиром эскадрильи в звании младшего лейтенанта. Командуя эскадрильей, Истрашкин проявил себя незаурядным воспитателем подчинённых. Много внимания уделял он обучению и воспитанию лётчиков, особенно молодых. И в первый же день, после назначения, он получил задачу обнаружить местонахождение и численность вражеских танков.

«По данным наземной разведки, — рассказывал Владимир Иванович, — танков в этом районе было много, но немцы их тщательно замаскировали. Противник готовился к наступлению и всячески стремился, чтобы танковые подразделения не были обнаружены с воздуха. Задача для нас оказалась непростой. На другой день я полетел вместе с Георгием Плотниковым в заданный район. На хуторе Орехово, где всего и домов — то было чуть больше десятка, на единственной улице мы обнаружили танк. Подумал; если один танк здесь, то где — то поблизости должны быть и другие. Но где ? Снизились к дороге в надежде, что следы приведут к цели. И не ошиблись. Танки стояли в поле. Для них были вырыты капониры, а сверху немцы уложили дощатые настилы, на которые набросали комья мёрзлой земли и снега. Отметив на планшете скопление боевой техники противника, мы направились обратно. Всё бы хорошо, да над самой линией фронта нас обстреляли. Пуля раздробила мне пяточную кость на левой ноге. Правда, это я уже после узнал от врачей, а тогда обожгла боль. Чувствую — дело плохо: кровь течёт и нога немеет. А до аэродрома ещё далеко. Увидел ровный луг и посадил самолёт. Смотрю в небо, а Плотников круги надо мной описывает. Затем пошёл на посадку. Остановил самолёт рядом с моим, выпрыгнул из кабины и — ко мне:

— Командир, жив ? — Как видишь. Заметил танки ? — Заметил. — Ну тогда бери мой планшет и немедленно возвращайся в полк. — Понял. Только скажи, как рана? — А что с ней сделается ! Видишь, едут наши. Сейчас заберут в санчасть. Давай, Жора, в полку ждут… Истрашкин на какое — то мгновение задумался, потом продолжал:

— Когда Плотников взлетел, я забыл и о боли, и о крови, пропитавшей лётный комбинезон: слушал, как с той стороны начали бить зенитки. Беспокоило, что именно на взлёте И-16 становится менее маневренным, наиболее уязвимым. Попади в него в это время снаряд, выйди он из — под контроля лётчика даже на самое малое время, и катастрофа неизбежна. К счастью, всё обошлось благополучно, и данные были своевременно доставлены в штаб полка…»

Лётчики эскадрильи на самолётах И-16 уничтожали живую силу и технику противника, вели разведку, обеспечивали боевые действия штурмовиков и, главное, успешно вели воздушные бои, сбивая даже хваленых фашистских лётчиков.

В Апреле 1942 года неблагоприятная воздушная обстановка сложилась на аэродроме Славяносербск. По существу, противник его блокировал. Ежедневно пара «Мессеров» с жёлтыми коками винтов на бреющем летала над взлётно — посадочной полосой. Однажды старший начальник решил поднять в воздух И-16 Истрашкина и Плотникова. Немцы, видимо, решили, что эти «ястребки» на взлёте можно и не трогать. Дескать, всё равно они будут сбиты. Истрашкин и Плотников начали набирать высоту, и тут «Мессеры» их атаковали. Завязался воздушный бой. Немцы пустились на хитрость — ушли в сторону.

«Смотрю на землю, — вспоминает Владимир Иванович, — посадочного «Т» нет. Это означает, что противник находится где — то рядом. Осмотрелся и вижу: один «Мессер» идёт на бреющем над полосой, готовясь к атаке снизу. Но я его опередил, атаковал сначала под ракурсом 1 / 4, а затем прошил очередью из пушек и пулемётов хвост. Самолёт задымил и стал падать. Второй мгновенно исчез. Так мы проучили противника: 3 дня они не показывались».

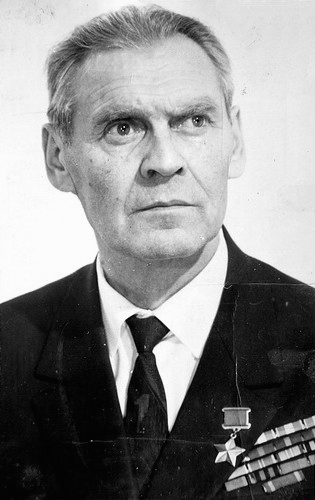

На этой фотографии, с обратной стороны, надпись: «6 мая 1942 года. Радоваться нечему, седьмой день сижу на вынужденной. Алмазная». Фотография вручена Еремину Валерию – секретарю ТУ-16 в феврале 1980 года на встрече с Героем у него на квартире в Москве. Фото хранится в музее училища.

Не всегда было гладко после вылетов на боевые задания. После боев иногда еле долетали наши истребители до своих аэродромов – и раненые пилоты, и искалеченные машины, и с пустыми бензобаками, но возвращались. Однажды В.И. Истрашкин приземлился на вынужденную посадку недалеко от ст. Алмазная.

В Октябре 1942 года 4 И-16 полка были направлены в Нальчик. Истрашкина, как старшего группы, вызвал на КП командующий 37-й армией и поставил задачу: сбить FW-189 (Фоккевульф), «Рама», который ведёт корректировку огня и разведку наших войск.

Истрашкин прикинул возможности И-16. Чтобы облегчить самолёты, сняли с них бронеспинки и аккумуляторы. Утром следующего дня парой на бреющем подошли к линии фронта ( он проходил всего лишь в 10 км от города ). Вскоре обнаружили противника. Набрали высоту и атаковали его. «Рама» взорвалась при ударе о землю. Вскоре зенитчики разыскали консоль самолёта и привезли её в штаб.

«Молодец, — сказал командующий Истрашкину. — Сбил фашиста ! Для нас это очень важно — лишить противника «глаз»».

В те дни все горели желанием бить врага. Этому способствовала и целеустремлённая партийно — политическая работа. Секретарь партбюро полка, парторги и комсорги эскадрилий всегда находились на аэродроме среди личного состава: беседовали с людьми, информировали их о положении на фронтах, рассказывали об отличившихся в боях лётчиках. Нередко сами надевали комбинезоны и помогали техникам готовить самолёты к боевому вылету. В.И. Истрашкин в ступает в ряды коммунистической партии.

Вспоминается партийное собрание с повесткой дня «Об авангардной роли коммунистов». Тогда Истрашкин сказал: «Главное партийное поручение для всех нас в настоящее время — бить фашистов!» И он их бил.

В суровые дни, когда немецкие войска подошли к Тереку и готовились к наступлению на Грозный и Баку, В. Истрашкин вместе со своими боевыми товарищами защищал родную землю. Вражеская авиация имела в то время явное численное превосходство. Советским лётчикам приходилось вылетать по нескольку раз в день. Но вскоре наступил перелом. Враг вынужден был остановиться, а затем и начать отступление под ударами советских войск.

К этому времени полк, в котором служил В. Истрашкин, получил новые самолёты ЛаГГ-3. Период переучивания был кратким. Осваивать новые самолёты приходилось в воздушных боях, и здесь ярко проявились замечательные качества лётчика — истребителя Владимира Истрашкина. Он был одним из многих советских лётчиков, которые творчески подходили к развитию тактики истребительной авиации. Особенно много вложил труда Владимир Истрашкин в совершенствование методов сопровождения штурмовиков Ил-2. Вместе с другими лётчиками В. Истрашкин предложил при сопровождении штурмовиков изменить боевой порядок прикрывающих истребителей: эшелонировать по высоте группы непосредственного прикрытия и ударную группу. Это давало возможность ударной группе иметь свободу маневра.

В дальнейшем от действий небольшими группами штурмовики перешли к полётам большими колоннами. Лётчики полка на специально созванной тактической конференции обобщили боевой опыт лучших лётчиков — В. Федоренко, В. Истрашкина и других — и разработали новые методы прикрытия штурмовиков.

В числе многих способов прикрытия штурмовиков был предложен и такой: по обеим сторонам колонны штурмовиков попарно следовали истребители, эшелонируясь по высоте. Каждая пара, выполняя общую задачу прикрытия всей колонны, прикрывала одну — две определенные группы; над этими истребителями шли свободные пары других истребителей. Если истребители, прикрывавшие какую-нибудь группу штурмовиков, оказывались связанными боем истребителями противника, свободная пара занимала их место и продолжала сопровождать штурмовики.

В. Истрашкин был одним из первых лётчиков полка, отказавшимся от тактики замкнутого оборонительного круга и освоившим вертикальный маневр. Высокое воинское мастерство позволяло ему отлично выполнять боевые задачи.

Командуя эскадрильей, Истрашкин проявил себя незаурядным воспитателем подчинённых. Много внимания уделял он обучению и воспитанию лётчиков, особенно молодых.

После Южного фронта были Северо – Кавказский, Закавказский, отдельная Приморская армия, 2 – й Белорусский фронт.

В 1943 году Истрашкин принимал участие в ряде наступательных операций советских войск: Северо — Кавказской ( 1 января — 4 февраля ), Краснодарской ( 9 февраля — 16 марта ), Новороссийско — Таманской ( 9 сентября — 10 октября ), Керченско — Эльтигенской ( в ноябре ).

В апреле — июне 1943 года, в период воздушных сражениях на Кубани, В. И. Истрашкин в составе свой дивизии вёл бои за завоевание советской авиацией господства в воздухе.

Весной 1944 года принимал участие в освобождении Крыма. В июле — августе 1944 года на 2-м Белорусском фронте поддерживал наземные войска в Белорусской стратегической операции.

После Южного фронта были Северо – Кавказский, Закавказский, отдельная Приморская армия, 2 – й Белорусский фронт. На всю оставшуюся жизнь запомнились Владимиру Ивановичу бои под Сталинградом. Здесь он впервые сразился с летчиками фашистской эскадры Геринга «Трефовый туз», состоявшей из новейших типов самолетов серии «Мессершмитт». Отличало их от других аналогов то, что на хвосте у самолетов было изображение «трефового туза». Вот такое изображение и помогло Истрашкину в одном из боев, недалеко от родного аэродрома, на «ЛА – 5» дать длинную очередь по отличной мишени – и вспыхнул факелом неуязвимый «мессер». Пилот вынужден был спасаться на парашюте и приземлился рядом с аэродромом. Спустя короткое время приземлился и В.И. Истрашкин. Пилота, естественно, задержали: здоровенный, около двух метров роста. Держался нагло. Спросил, почему нет фотокорреспондентов – мол лучшего аса «Люфтваффе» сбили. Тут же попросил показать летчика кто его сбил. Когда показали – удивился молодости Истрашкина, который несмотря на высокий рост, выглядел худощавым и моложе своих лет. Только не той силой мерился фашист…

Весна 1943 года. Напряженная военная обстановка на Северном Кавказе. Желая вернуть утраченные позиции, фашисты упорно сопротивлялись. Они использовали каждую станицу, каждый выгодный рубеж, чтобы сдержать напор наших войск. Отходя, немцы подрывали мосты, минировали дороги, уничтожали населенные пункты. Все это тормозило продвижение частей Красной Армии. Особенно сильные бои развернулись на Кубани за Краснодар и станицу Крымскую. На этом направлении немцы сосредоточили крупные авиационные соединения. Для поддержки своих войск, немецкие летчики делали сотни вылетов ежедневно. На земле и в воздухе шли ожесточенные сражения, в которых принимал самое активное участие 40 – й авиаполк, где воевал В. Истрашкин уже в звании капитана. Над «голубой линией» и Малой землей висели черные тучи от пожарищ, от разрывов бомб и снарядов дрожала земля.

Вспоминает бывший комиссар 40 авиаполка А. Журавлев:

«Группа самолетов «ЛАГГ – 3» только что возвратилась из района Новороссийска. Четверка под командованием командира эскадрильи капитана Истрашкина вела неравный бой с десятью фашистскими истребителями. Наши летчики сбили двух.

Капитан Истрашкин ворвался в землянку командного пункта как вихрь. Вытирая пот с разгоряченного лица, произнес: «Еще двух фрицев не стало. Молодец Вася Шумов! Крепко стеганул очередью по мессеру, тот аж разлетелся на части. Когда снова в полет?» – спросил он без передышки начальника штаба полка капитана Андрея Федоровича Шерякова.

— Отдохните немного, поостыньте, — добродушно ответил тот.

Я тогда только что прибыл в полк на должность комиссара, находился в штабе и внимательно присматривался к капитану Истрашкину. Лучший летчик – истребитель полка, снайпер воздушного боя, человек железной воли и дерзкой смелости в воздухе, оказался здесь, на земле, самым обыкновенным, простым и добрым.

Был он высок ростом, строен. Русые непокорные волосы торчали на голове копной. Его глаза, большие, выразительные, искрящиеся, словно в них горел все время какой – то необыкновенно ласковый голубой огонек, смотрели прямо на меня, длинные руки вылезли из рукавов, а под гимнастеркой резко обозначились мускулы. Весь его внешний вид говорил о большой силе и не сгибаемой воли человека.

«Зол я на фашистов, — говорил мне в минуты отдыха Владимир Иванович, — вот как зол, — он чиркнул себе по горлу ладонью. – Кажется, в сердце накопился горячий комок злости. Мне и всему нашему народу жизнь испортили, гады ползучие».

Он, не раздумывая, бросался в бой с фашистами, едва только представлялся случай. Под стать ему были и летчики его звена. Их не пугало ни численное превосходство противника, ни риск своей возможной гибели.

Теплым, безоблачным днем 16 апреля 1943 года с командного пункта дивизии поступила телефонограмма: «В районе станицы Абинская появились бомбардировщики противника. Перехватить врага, не дать ему сбросить бомбы на боевые порядки наших войск!»

Ввысь взвилась сигнальная ракета. В голубое, безоблачное небо поднялась шестерка истребителей под командованием капитана Истрашкина. Набрав высоту, истребители легли на нужный курс и вскоре подошли к станице Абинская в районе железнодорожной станции Квинская. На западе еле заметными точками показались вражеские бомбардировщики. Чувствуя численно превосходство, гитлеровцы шли нагло и уверенно плотным строем «клин», неся смерть и разрушения нашим городам и селам, смерть советским людям.

Командир группы ястребков внимательно всматривался в приближающиеся группы вражеских самолетов. Подсчитывал: «Восемнадцать «Юнкерсов – 87» — одномоторных пикирующих бомбардировщиков (так называемые «лапотники» — у них не убиралось во время полетов шасси)…Восемь «Мессершмиттов-109».. Многовато…Шесть против 26…Таков расклад сил. Что делать, запросить подмогу? Нет! Какое принять решение?»

«Атакуем все вместе!» – передал по рации капитан Истрашкин.

Наши истребители, как коршуны, ринулись на врага. Владимир Иванович атаковал ведущую четверку «лапотников». Он увидел, как к нему стал приближаться желтоносый бомбардировщик, в котором он определил командира группы. План созрел молниеносно: «Надо сбить командира, тогда дрогнет строй фашистов!»

Пикируя на врага, Владимир видел, как в перекресток оптического прицела вписались крылья и фюзеляж «Юнкерса». Капитан нажал на общую гашетку вооружения, раздались стрекот пулеметов и уханье пушки. Небо прочертили пунктирные строчки трассирующих снарядов и, описав небольшую дугу, врезались в корпус «лапотника», выплеснув фонтанчики огня. Самолет врага, неуклюже перевернувшись на спину, резко клюнул на нос и, блестя на солнце голубыми крыльями, стремительно помчался к земле.

Гибель ведущего бомбардировщика вызвала замешательство в эскадре противника. Немцы не ожидали столь дерзкой атаки, заметались и сломали строй. Часть самолетов начала поспешно сбрасывать бомбы на свои расположения, снижаться на развороте и уходить на запад. Этого и добивался капитан Истрашкин со своими товарищами. Другая часть продолжала двигаться вперед, пользуясь поддержкой группы «Мессершмитов – 109». Владимир погнался за вторым «лапотником» и короткой очередью поджег его. Но в этот момент на истребитель Истрашкина напали сразу 4 «мессера», взяв его под перекрестный огонь. Применив сложный маневр, когда – то считавшийся «воздушным хулиганством», капитан увернулся от прицельного огня. Введя самолет в крутой вираж, он резко увел его вверх, а ниже себя успел заметить падающий горящий самолет противника. Это успел на помощь Василий Шумов, который срезал врага меткой очередью и тут же по рации передал: «На тот свет потопал, гадюка… Чуть Володя твою жизнь не обрезал, фашист проклятый. – Спасибо, Василек, век помнить буду!»

Деморализованные смелой и внезапной атакой, пораженные отвагой и находчивостью советских летчиков, немецкие стервятники, потеряв три самолета, беспорядочно побросали свой смертоносный груз и поспешно скрылись на западе.

Командир дивизии полковник С.Г. Гетьман, впоследствии Герой Советского Союза, генерал – майор авиации, наблюдавший за боем, тут же по прямой связи объявил летчикам благодарность за проявленное в бою мужество и отвагу. (Генерал С. Г. Гетьман зачитывает Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении полка орденом Суворова III степени. Германия. 1945 г.)

Наши вернулись на базу без потерь. Прямо на командном пункте капитан Истрашкин крепко обнял и расцеловал своего спасителя В. Шумова со словами: «Спасибо, друг, за выручку…»

Этот эпизод из череды фронтовых подвигов Истрашкина ярко описал в своем стихотворении «Герою земляку» Чапаевский поэт Иван Александрович Борисов. И хотя данное произведение появилось в газете «Чапаевский рабочий» 16 июля 1998 года, после его прочтения остается впечатление, что все это происходит сейчас, на наших глазах:

…В Чапаевске родился, вырос,

Завод второй его был дом,

Рабфак окончил без отрыва

И слыл отважным вожаком.

Науку летную стараньем

Курсант Истрашкин изучил,

Потом крещенье на Хасане

В боях с японцем получил.

Затем на Северном Кавказе

Сражался славный наш Герой,

Он дрался, устали не зная,

Ведя с врагом смертельный бой.

…Опять враги на горизонте,

Все небо свастикой пестрит,

Опять стервятники в полете,

Живое прячется, бежит.

Их преимущество большое,

Машин немецких и не счесть,

В четыре с лишним раза больше!

А наших? Наших только шесть.

Но наш земляк не растерялся:

Решать задачу не впервой.

Он верным принципу остался:

С врагом – одно: смертельный бой!

И дерзко крикнул: «Атакуем!» —

Своей шестерке боевой.

Враг растерялся, негодуя,

От дерзкой смелости такой…

В Июне 1943 года Истрашкин В.И. переведён в 979-й ИАП, где летал на ЛаГГ-3 и Ла-5. Одновременно в полк прибыло молодое пополнение. Это были безусые, необстрелянные юнцы. Капитану Владимиру Истрашкину приглянулся молодой пилот москвич Иван Рубцов. Он взял его к себе в эскадрилью. Стройный, подтянутый, сероглазый юноша, с коротким облупленным носом, выделялся среди других своей кипучей энергией.

И вот наступил для «москвича» день боевого крещения. Рубцов шел ведомым у своего наставника капитана Истрашкина. Над линией фронта летчики встретили группу немецких истребителей. Командир, крикнув по радио: «Держись, москвич!», пошел вниз. Иван, повторив маневр командира, увидел, как из пушек командирского самолета вырвалось пламя: это стрелял по цели Истрашкин. В течение боя Рубцов держался около своего командира и в душе даже гордился, что не отрывается от командирской машины. Неожиданно раздалась команда Истрашкина: «Пошли на аэродром!» Рубцов не понял, почему на аэродром, он ждал продолжения боя с противником.

Приземлившись, Истрашкин, с трудом сдерживаясь, выговорил Ивану: «Вы мне мешали вести бой. Прижались ко мне своим самолетом, словно обнять хотели…, не выдерживали дистанцию и интервал. Из-за вас я второго «мессера» упустил. Шляпа…

Долго после этого боя Иван Рубцов ходил мрачный. Все думал: «К кому из нас двоих относилось слово шляпа?». И только потом, когда, переняв огромный опыт смелых воздушных боев у Истрашкина, став прекрасным военным летчиком, командиром эскадрильи, Иван Рубцов твердо решил, что слово «шляпа» все-таки относилось к нему.

В июле 1943 года под напором наших войск затрещала «голубая линия». Враг отступил к Керченскому проливу, бои переместились на Крымский полуостров. Истребители – «ястребки» вылетали на немецкие позиции, сопровождая наши штурмовики.

15 сентября 1943 года майор Истрашкин в паре со своим ведомым вылетел на прикрытие 4 Ил-2. В районе Кеслерово пара встретилась с 4 Ме-109, которые, пользуясь низкой облачностью, сразу же сбили ведомого. Майор Истрашкин, оставшись один, продолжал отражать нападение фашистов. В результате он сумел не дать возможность ни одному немцу атаковать «Илы», которые, выполнив своё задание, возвратились без потерь на аэродром.

14 ноября 1943 года четверка «ЛАГГ – 3» под командованием капитана Истрашкина вылетела на сопровождение штурмовиков «Ил – 2». В паре с Истрашкиным летел Сергей Сонюшкин, светловолосый, русский парень из под Рязани.

Под самолетами проплывал Керченский пролив с желтеющей, как дорога, вдающейся далеко в море, косой, носящей имя Чушка, а потом показался дымящийся и разрушенный город Керчь.

Когда штурмовики ударили по склонам горы Митридат, где наблюдалось большое скопление сил противника, Сонюшкин увидел в воздухе около 40 самолетов «Юнкерс – 87».

-На западе «лапотники!» — передал по рации Сергей. Истрашкин понял: немцы летят бомбить наши позиции. Пока свяжешься с командованием, пока там отдадут приказ о вылете подкрепления, уйдет драгоценное время. Немедленно в эфире прозвучал твердый и спокойный голос Истрашкина: — «Ильюшины»! Идите домой! Мы атакуем бомбардировщиков. За мной!

Он развернул свой ястребок и помчался навстречу врагу. Завязалась ожесточенная схватка. Вражеских самолетов было в четыре раза больше наших. Но это не испугало смельчаков. От метких очередей командира эскадрильи рухнул на землю «Юнкерс-87», а за ним следом и «Мессершмит-109». Истрашкин дает одну очередь за другой. Его ведомый Сергей Сонюшкин умело следует за своим командиром, обеспечивая ему свободу маневра и огня. Вторая пара ястребков яростно нападает на врага, ловко уворачиваясь от огня противника. Понимая, что вот-вот к нашим истребителям придет помощь и тогда им не поздоровится, «юнкерсы», сбросив бомбы неприцельно, так и не долетев до наших позиций, были вынуждены уйти на свою сторону.

В результате жаркой схватки были сбиты 3 самолёта противника, 2 из которых — сбиты Истрашкиным. Наши штурмовики, выполнив задание, благополучно возвратились на аэродром вылета.

За смелые и умелые действия капитан Истрашкин объявил своему ведомому летчику Сергею Сонюшкину благодарность. Он обнял его перед строем эскадрильи: — Молодец, Сергей! Я рад, что имею такого напарника. При таком взаимодействии победа будет всегда за нами!

В боях за Керчь капитан Истрашкин, летая в паре с С. Сонюшкиным, сбил еще два вражеских самолета.

30 ноября 1943 года майор Истрашкин, будучи ведущим группы из 4 ЛаГГ-3, вылетел на прикрытие штурмовиков. В районе Н. Бурун завязался воздушный бой с 4 Ме-109, в результате которого, отбивая атаки мессершмитов от наших «Илов», Истрашкин увеличил счёт сбитых им самолётов ещё на одного.

11 января 1944 года над Керчью в составе группы из четырёх ЛаГГ-3 майор Истрашкин вылетел на прикрытие штурмовиков. В районе Поповка группа встретилась с 30-ю бомбардировщиками Ю-87, которых прикрывали до 15 истребителей Ме-109 и ФВ-190. Встретив противника, майор Истрашкин принял решение немедленно атаковать строй противника и , передав приказание по радио, устремился на врага. В первой же атаке строй вражеских самолётов был разрушен, и бомбардировщики начали беспорядочно и неприцельно сбрасывать сво

16 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР В.И. Истрашкину присвоено высокое звание Героя Советского Союза с вручением Золотой звезды №4843 и ордена Ленина.

За героизм и мужество на фронтах Великой Отечественной войны награжден: орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной Войны 1 и 2 степени и семью медалями.